医師は、患者の病状に合わせた適切な対応を、24時間・365日絶え間なく求められる職種です。

その特殊性から、医師の時間外・休日労働が長らく常態化していたことに加えて、医師の労働時間と自己研鑽の境目も曖昧となっていました。

しかし2024年4月からは医師の時間外労働の上限規制の適用が始まることから、改めて医師の労働時間と研鑽の切り分けに関するさまざまな議論が行われており、2024年1月には厚生労働省が通達内容を一部改正する等の動きも出ています。

そこで今回「Dr.転職なび」では、当事者である医師を対象にしたアンケートを実施し、431名の医師から回答を得ました。

本記事は上記調査結果の前編として、医師の自己研鑽の実態と、医師および厚生労働省の考え方の間にあるギャップについてお伝えします。

医師の自己研鑽の実態

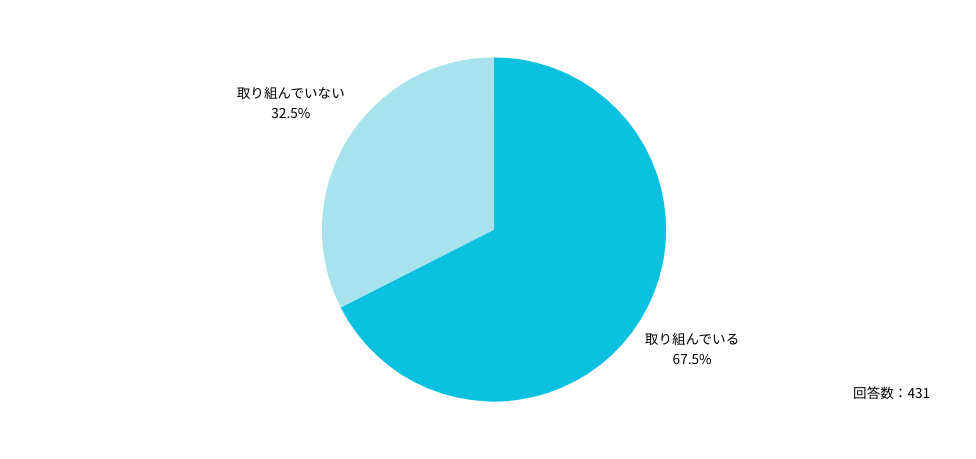

自己研鑽に取り組んでいる医師は、全体の67.5%

まず現在の自己研鑽の取り組み状況について尋ねたところ、7割弱の医師が現在自己研鑽に取り組んでいると回答しました。

Q:現在自己研鑽に取り組んでいますか?

さらに、上記で自己研鑽に取り組んでいると回答した医師に向けて、時間やタイミング、場所について尋ねた結果は以下の通りです。

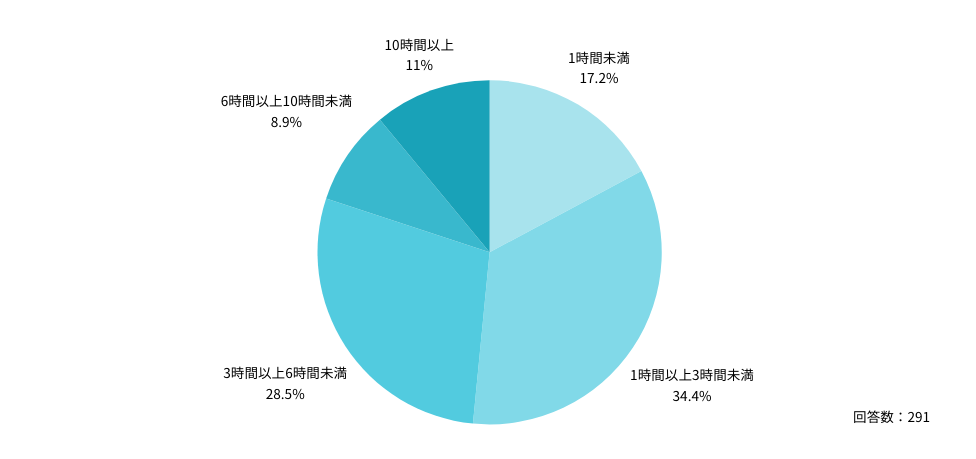

医師が自己研鑽に費やす時間:「週1~3時間」が最多

1週間のうち自己研鑽のためにどのくらい時間を使っているか尋ねた質問では、「1時間以上3時間未満」(34.4%)が最多でした。

Q:1週間あたり、どのくらいの時間を自己研鑽のために使っていますか?

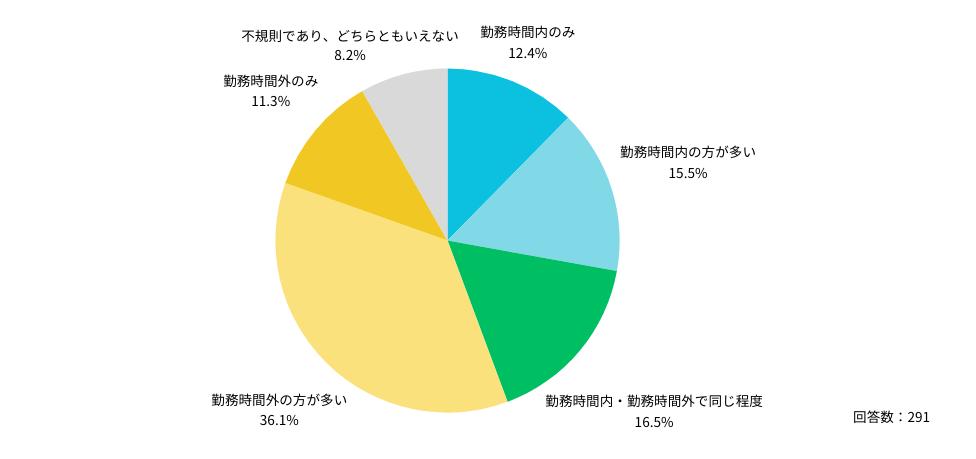

医師が自己研鑽に取り組むタイミング:「勤務時間外」が多い

自己研鑽をするタイミングについては、「勤務時間外の方が多い」(36.1%)が最も多くなっています。

全体的に見てみると、主に勤務時間内に取り組む医師の割合は27.9%(※)、一方で主に勤務時間外に取り組む医師の割合は47.4%(※2)であり、勤務時間外をメインに自己研鑽をする医師が多いことがうかがわれる結果となりました。

(※1)「勤務時間内のみ」「勤務時間内の方が多い」の割合を合計

(※2)「勤務時間外のみ」「勤務時間外の方が多い」の割合を合計

Q:自己研鑽に取り組むタイミングについて、勤務時間内・勤務時間外のどちらが多いですか?

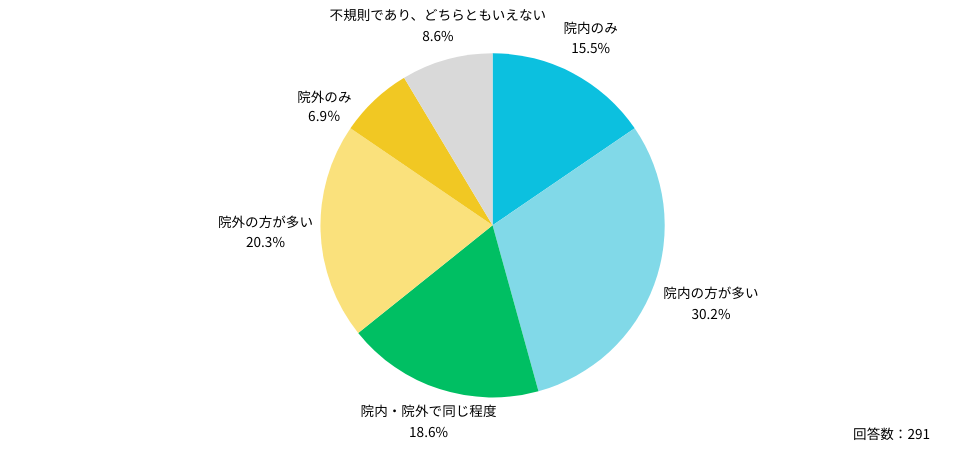

医師が自己研鑽に取り組む場所:「院内」が多い

自己研鑽に取り組む場所では、「院内の方が多い」(36.1%)が最多となりました。

全体的には、主に院外で取り組む医師が27.2%(※3)であるのに対して、主に院内で取り組む医師は45.7%と半数近くを占めており(※4)、自己研鑽は主に院内で行う医師が多数派となっているようです。

(※3)「院内のみ」「院内の方が多い」の割合を合計

(※4)「院外のみ」「院外の方が多い」の割合を合計

Q:自己研鑽に取り組む場所について、ご勤務先の院内・院外のどちらが多いですか?

医師自身が考える医師の自己研鑽の内容と、研鑽に取り組む理由

次に、医師自身が自己研鑽として捉えている内容や、多忙な勤務の合間をぬって医師が研鑽に取り組む目的・理由について尋ねました。

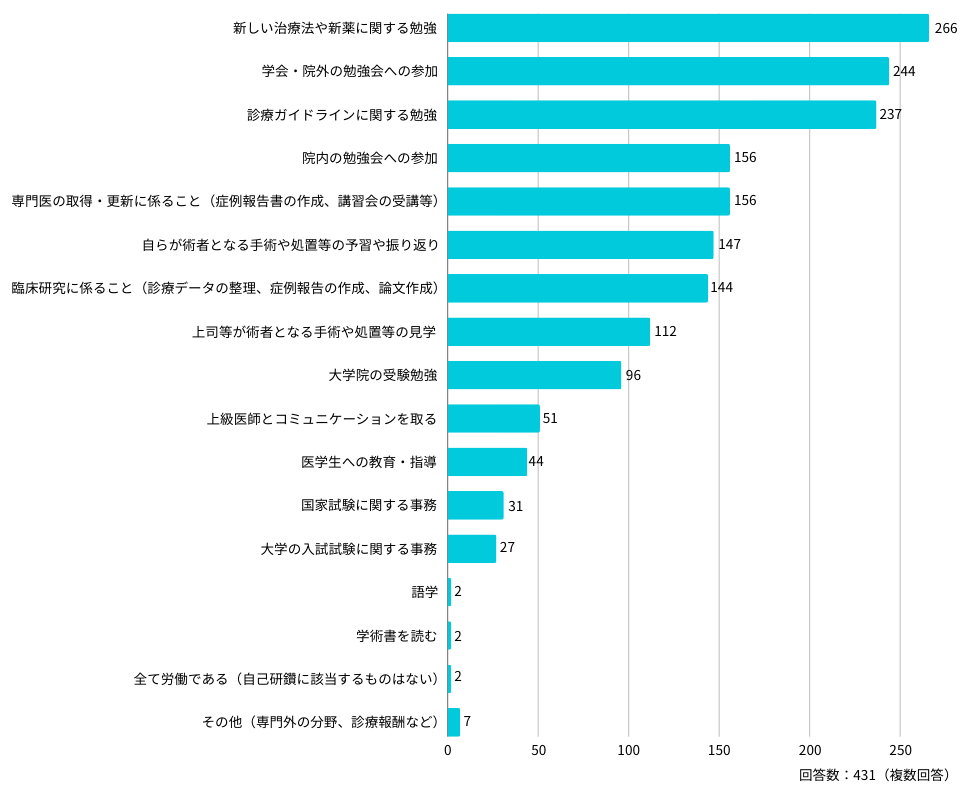

医師が研鑽として捉えていることのトップは「新しい治療法や新薬に関する勉強」

医師自身が自己研鑽として取り組んでいる内容で最も多く挙げられたのは、「新しい治療法や新薬に関する勉強」(回答数:266)です。

次いで「学会・院外の勉強会への参加」(回答数:244)、「診療ガイドラインに関する勉強」(回答数:237)が続きました。

Q:自己研鑽としてご自身が捉えている内容について、当てはまるものを教えてください。

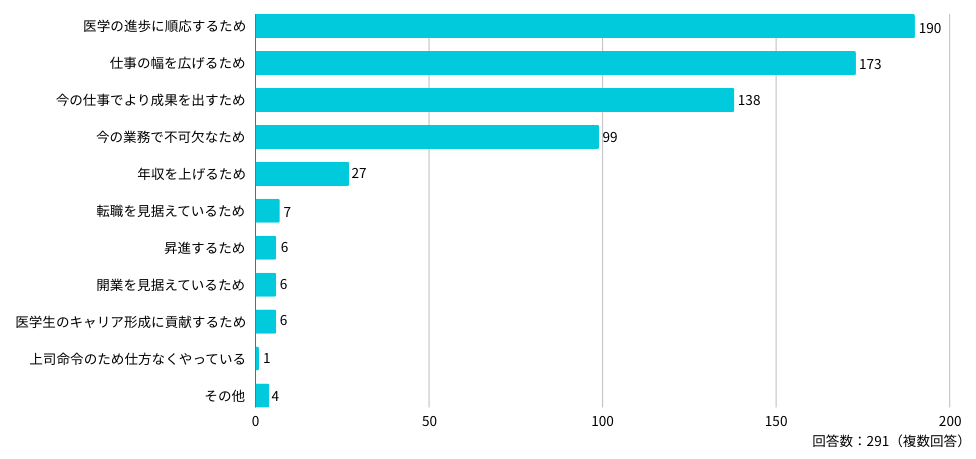

医師が自己研鑽に取り組む理由は、「医学の進歩への順応」が最多

また、自己研鑽に取り組む理由として最も多く挙げられたのは、「医学の進歩に順応するため」(回答数:190)です。

患者に対する強い責任感から、日進月歩で発展を続ける医学をキャッチアップして相当量の自己研鑽に取り組まなければ、業務を適切に遂行することが難しいと考えている医師も多いのかもしれません。

Q:自己研鑽に取り組む理由について、当てはまるものを教えてください。

また「仕事の幅を広げるため」(回答数:173)、「今の仕事でより成果を出すため」(回答数:138)等、自身のスキルアップやキャリア形成といった理由から自己研鑽に取り組む医師も多いようです。

一方で「今の業務で不可欠なため」(回答数:99)や「上司命令のため仕方なくやっている」(回答数:1)といった声も寄せられており、自身の意にそぐわないものの行わざるを得ないというケースも存在していることがうかがわれます。

とくに大学病院の勤務医からは、以下のようなコメントが複数寄せられています。

・私立大学病院のため、給与・研究に割く予算がない反面、教育機関であることを理由に時間外の研究・教育に関わる業務を強いられている。(30代/循環器内科/勤務医(私立の大学病院))

・当院では、病棟で働く時間以外はすべて自己研鑽となっている。(50代/消化器外科/勤務医(私立の大学病院))

自己研鑽と労働の境目とは?厚労省の通達と実態の間にあるギャップ

続いて、厚生労働省が通達等で示す医師の自己研鑽と労働時間の区分けに関する考え方と、医師からの認知度・反応についてお伝えします。

厚生労働省が考える、研鑽と労働時間に関する2つの基準

ここで、厚生労働省が現時点で示している医師の研鑽と労働時間の切り分けに関する考え方を整理しておきます。

厚生労働省の「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」では、以下2つの基準を満たす場合は労働時間に該当しない、つまり自己研鑽となると記載されています。

①労働から離れることが保障されている状態で行われている

②就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる実施の強制がないなど、自由な意思に基づき実施されているなど、使用者から明示又は黙示の指示がない

つまり所定労働時間外で行われ自分の意思ですぐに終了することができる、かつ上司からの指揮命令下に置かれたものでない場合には、自己研鑽として取り扱われるということです。

▼関連記事

2024年1月の改正で、「大学勤務医の教育や研究に関わる研鑽は労働時間に該当」と明示

なお、2024年1月15日には「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の内容が一部改正されました。

この改正では、これまで明示されていなかった大学病院勤務医の教育や研究に関わる研鑽やこれらに不可欠な準備などは労働時間に該当するという内容が追加されたことで注目を集めています。

・(これまでの厚生労働省からの通達は)教育機関としての責務を大学自ら放棄する、ありえない通達だと思っていた。

しかし2024年1月に、学生教育などへの準備も労働時間とする通達があったことは、朗報だと思う。(40代/総合診療科/勤務医(国立の大学病院))

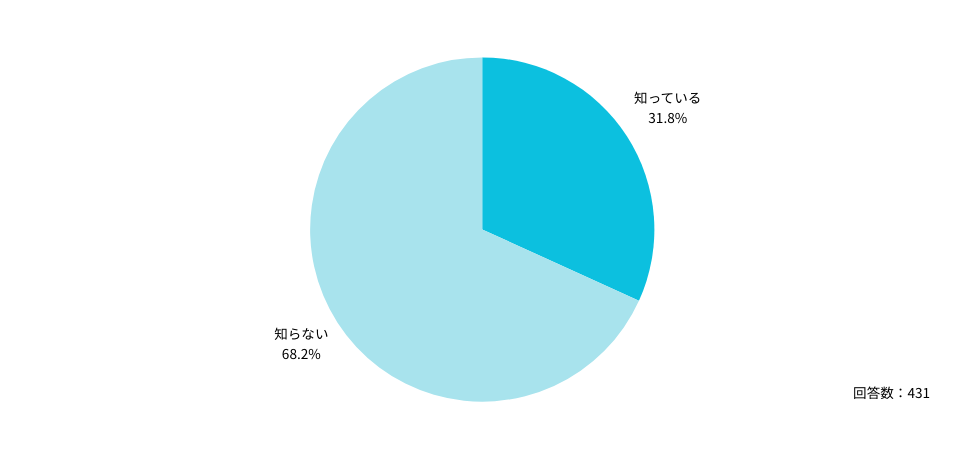

約7割の医師は、厚労省による研鑽と労働時間の区分け基準を「知らない」

しかし上述のような厚労省が示す基準を知っていると回答した医師はわずか31.8%にとどまり、68.2%を占める医師は厚生労働省が示す研鑽と労働時間に関する考え方を知らないという状況があるようです。

Q:厚生労働省が示している労働時間と自己研鑽の定義を知っていますか?

また、前章で示した医師の自己研鑽の実態調査では「勤務時間外のみ、研鑽に取り組んでいる」と回答した医師はわずか1割ほどであり、「上司命令で仕方なく研鑽に取り組んでいる」という声もあがっていました。

これらの結果からは、厚生労働省が示す2つの基準を満たしていないにも関わらず自己研鑽として取り扱われているケースも少なくないことが推察されます。

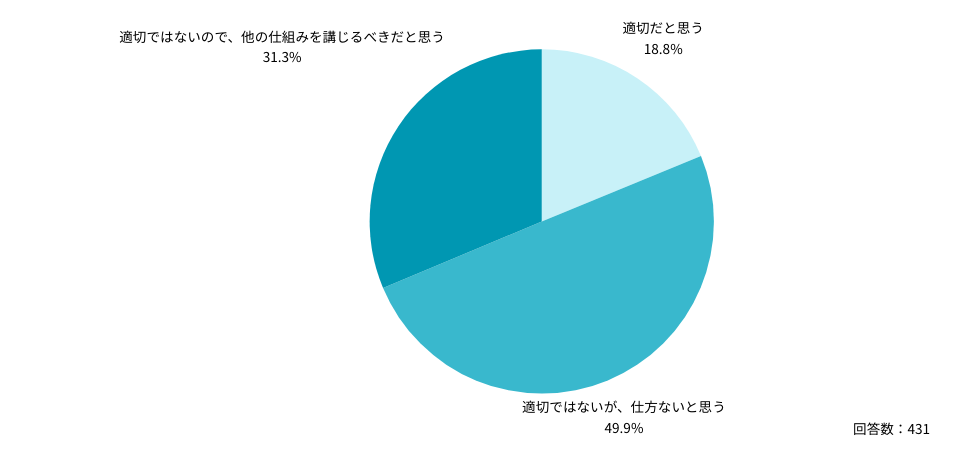

8割以上の医師は、上司の指示有無が区分け基準になることを「不適切」と捉えている

さらに、上司の指揮命令下に置かれているか否かが医師の自己研鑽と労働時間を区分けする際の大きなポイントなる点に対しては、8割以上の医師が「適切でない」という考え方を持っていることが明らかになっています。

Q:上司の指示や承認によって自己研鑽と労働時間が区別される仕組みを、適切だと思いますか?

医師からは、以下のようなコメントも寄せられています。

・上司の主観でしかないと思うので、より客観的・一般化した具体例の提示などでマニュアル化した方が良いと思う。(40代/泌尿器科/勤務医(民間病院))

・上司の承認は不要。

社会常識に照らし合わせたルールを作れば良い。(40代/リウマチ科/勤務医(私立の大学病院))

・若い先生は、年長の医師から「自己研鑽」と言われてしまえばそれまで。

厚生労働省などで、具体例を挙げて基準をしっかりと決めるべきである。

また総労働時間で労働時間が規定を超える場合には、年長の医師が代わる、あるいはその会への参加を見送る、企画しない等の配慮が年長の医師や院長、管理者には求められる。(60代/消化器内科/勤務医(健診施設や老健など))

・若い先生方が上司に異議を唱えられないことは、悲劇につながると思う。(50代/美容皮膚科/勤務医(診療所・クリニック))

・とくに大学病院は「自由意志」を「強制」するようなこと(黙示の指示)が公然と行われるような、特異な社会。

そのため自由意志とは何たるかといった根本的な定義から明文化されなければ、状況改善は期待できない。(30代/一般内科(訪問診療)/勤務医(非常勤のみ、フリーランス))

今回の調査結果からは、厚生労働省が示す自己研鑽と労働時間の区分け基準は医師からの認知度がまだ低く、基準内容についても医師の自己研鑽の実態や当事者である医師の考え方との乖離がみられる状況であることが明らかになりました。

先生のご勤務先では、医師の自己研鑽と労働時間の区分けについて、どのような見解が示されていますか?

医師の長時間労働是正・健康確保のために施行される「医師の働き方改革」を前に、ご勤務先がどのような取り組みを行っているかという点は、先生ご自身が今後より良い働き方を実現していく上での判断基準の一つとなるはずです。

今後の働き方についてご不安やお悩みをお持ちの際には、「Dr.転職なび」のコンサルタントまでお気軽にご相談ください。

後編では、医師と勤務先医療機関の間にあるギャップや、医師の働き方改革による影響等についてお伝えしていますので、合わせてご高覧ください。

◆調査概要「医師の自己研鑽に関するアンケート」

調査日:2024年2月6日~2月13日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート

有効回答数:431