「医師の働き方改革」の適用開始まで約3か月となった2024年1月下旬、Dr.転職なびでは会員医師を対象にアンケートを実施。468名の医師から回答を得ました。

本記事では上記調査結果をもとに、「医師の働き方改革」制度に関する医師の認知度変化や勤務先の取り組み状況、医師が制度に期待・懸念すること、そして懸念事項への対策方法などをご紹介します。

目次

医師の「医師の働き方改革」制度の認知度は?

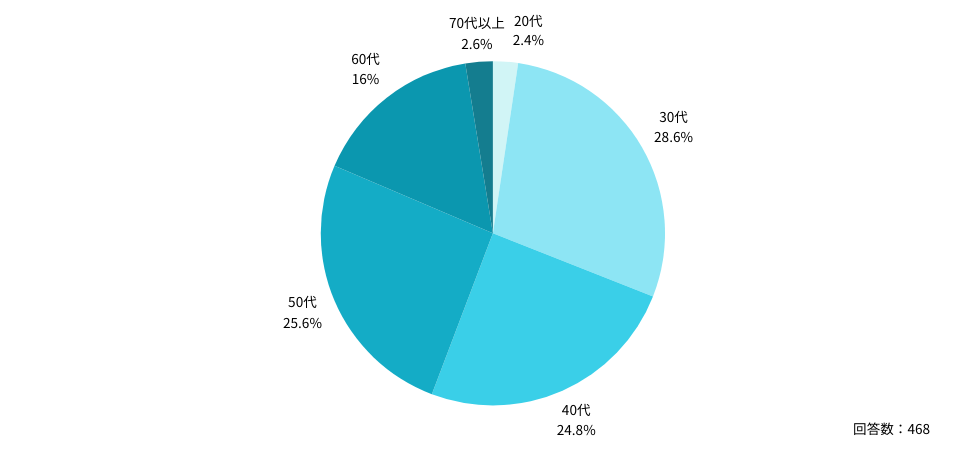

今回の調査における回答医師の年代、勤務先の分布は以下の通りです。

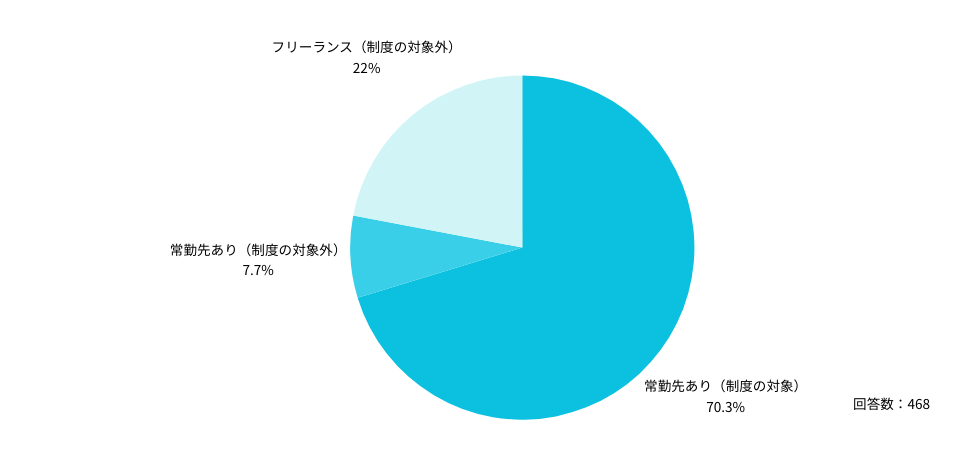

医師の働き方改革制度の対象となるのは、病院や診療所・介護老人保健施設または介護医療院に勤務する「医業に従事する医師」です。

今回の調査では、およそ7割の医師が上記に該当する医療機関を常勤先とする勤務医、つまり医師の働き方改革制度の対象となる方でした。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ」

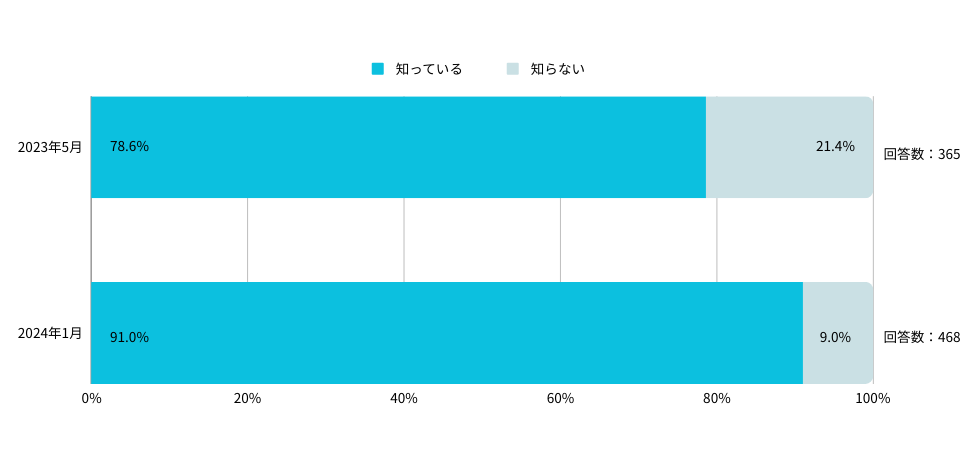

91.0%の医師が、今年4月から働き方改革制度が始まることを認識

まず、医師の働き方改革制度が上述のような医師に適用されることを知っているか尋ねたところ、91.0%の医師が「知っている」と回答しました。

Q:2024年4月から、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に勤務する医業に従事する医師に「医師の働き方改革」が適用されることをご存知ですか?

昨年2023年5月に行った調査時よりも「知っている」と回答した医師は約1.2倍増えており、働き方改革制度適用に関する医師の認知度は大きく上昇していることが分かります。

「休日・時間外労働の上限規制」を把握している医師は、約6割

医師の働き方改革では、医療機関をA水準・B水準・C水準の3つに分類し、それぞれの水準ごとに医師の労働時間の上限が定められる「医師の休日・時間外労働の上限規制」の適用が始まることが大きなポイントとなっています。

続いて医師の働き方改革制度の対象となる医師に、上述の規制に関する質問をしました。

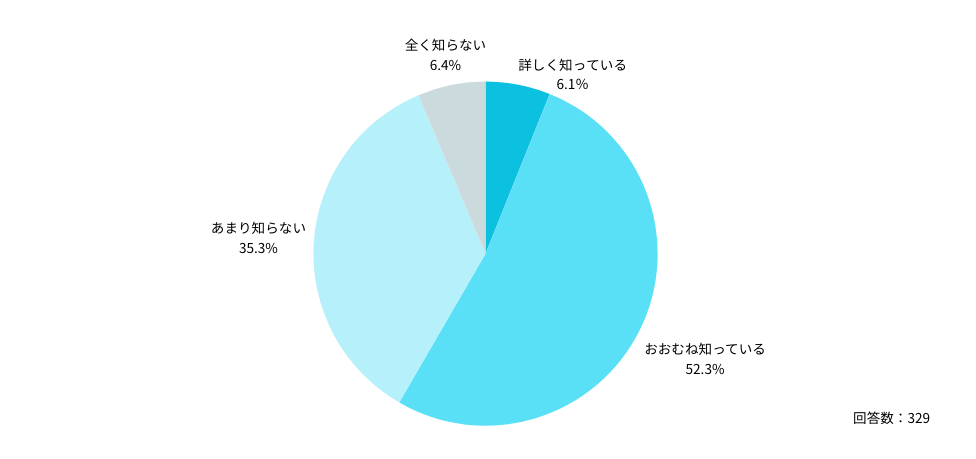

41.7%の医師は「医師の休日・時間外労働の上限規制」の内容を知らない

(医師の働き方改革制度の対象となる医師へ)

Q:勤務先施設の水準に応じて勤務医の労働時間上限が定められる「医師の休日・時間外労働時間の上限規制」の内容をご存知ですか?

制度の内容を知っているか尋ねた質問では、「知っている」と回答した医師がおよそ6割を占めました(「詳しく知っている」「おおむね知っている」を合計)。

一方で約4割の医師は、規制の内容を知らないと回答しています(「あまり知らない」「全く知らない」を合計)。

▼関連記事

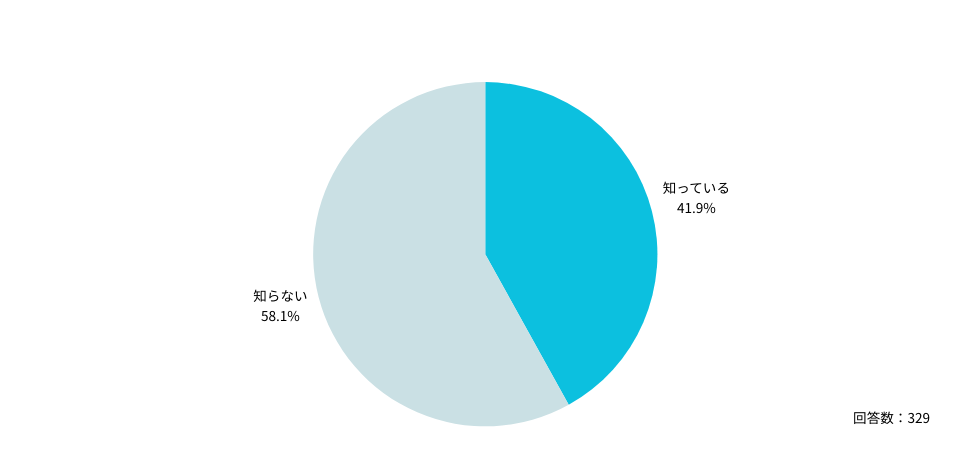

58.1%の医師は、自身の休日・時間外労働の上限時間を知らない

さらに、規制適用後の自身の休日・時間外労働の上限が何時間になるか「知っている」と回答した医師は41.9%にとどまり、「知らない」と回答した医師がおよそ6割を占める結果となりました。

(医師の働き方改革制度の対象となる医師へ)Q:2024年4月以降、ご自身の休日・時間外労働の上限は何時間かご存知ですか?

「医師の働き方改革」の収入への影響と対策は?

次に「医師の働き方改革」の影響によって、今後の収入の見通しにどのような変化あると医師が考えているのか尋ねました。

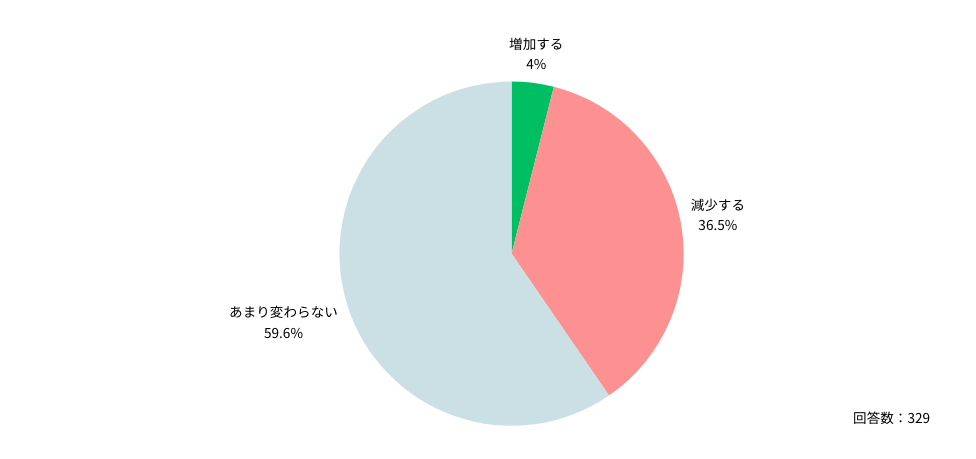

医師の働き方改革の対象医師は、「収入減」を懸念する割合が高い

医師の働き方改革制度の対象となる医師と、対象外となる医師を分けて回答を確認したところ、制度の対象医師の方が収入減への懸念を抱えている割合が高いことが分かりました。

Q:2024年4月以降、年収(常勤・非常勤先からの収入合計)はどのように変化すると思いますか?

◆医師の働き方改革制度の「対象」となる医師

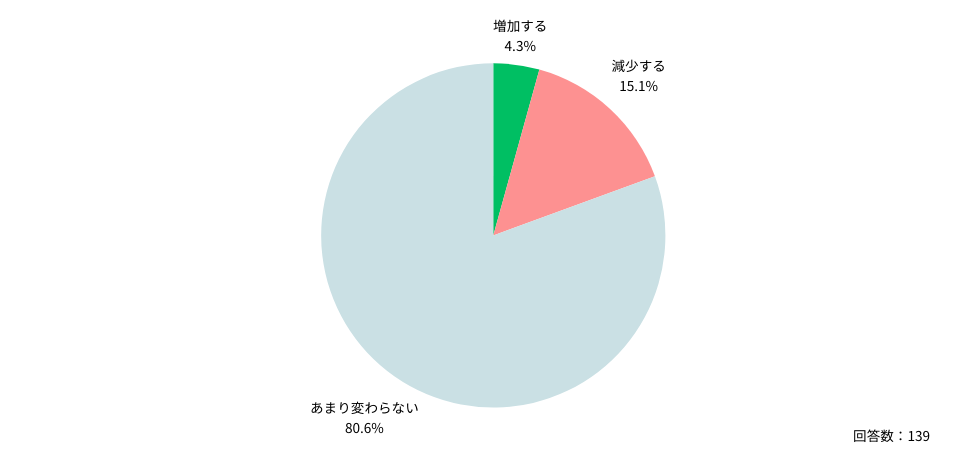

◆医師の働き方改革制度の「対象外」となる医師

医師の働き方改革制度の対象および対象外の医師ともに、最も高い割合を占めたのは「あまり変わらない」でした。

特に医師の働き方改革制度の対象外となる医師の場合、全体の8割を超える方が年収への影響はないと考えていることが分かります。

次に高い割合を占める「減少する」が占める割合を見てみると、制度対象外の医師は15.1%であるのに対して働き方改革制度の対象となる医師は36.5%となり、その間には約2.5倍の差が見られます。

医師の働き方改革制度の対象となる医師は、制度対象外となる医師よりも収入減への懸念が大きい傾向があるようです。

収入減の要因は「常勤先からの収入減」「非常勤先からの収入減」で二極化

それでは、医師の働き方改革制度の影響で収入が減少すると考えている医師は、どのような要因から収入が減ってしまうと推測しているのでしょうか。

続いて、医師の働き方改革制度の対象かつ「収入が減少する」と答えた医師を対象に、その要因について尋ねました。

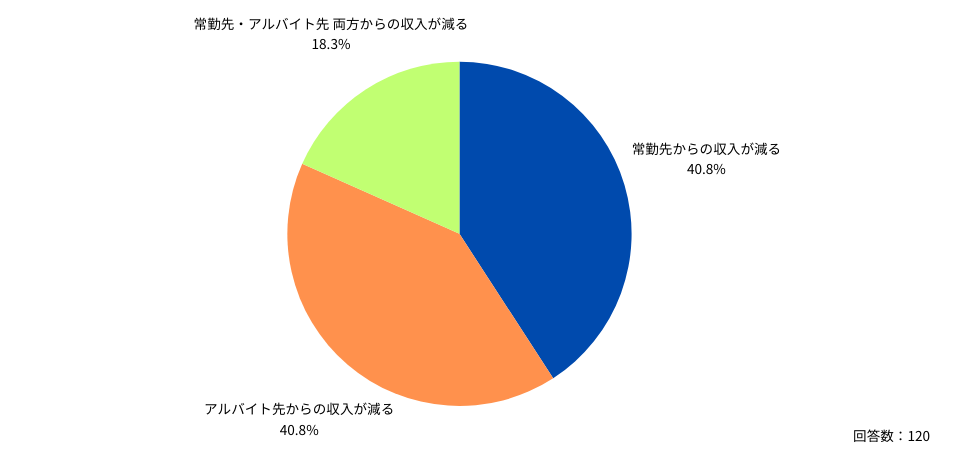

(医師の働き方改革制度の対象で「収入が減少する」と回答した医師に)

Q:年収が減ってしまう要因として、当てはまるものを教えてください。

最も高い割合を占めたのは、「常勤先からの収入が減る」「アルバイト先からの収入が減る」で、それぞれ約4割でした。

また、「常勤先・アルバイト先 両方からの収入が減る」と予想する医師も2割弱いることが分かります。

2024年4月以降も、医師が年収を確保するための対策は?

続いて、医師の働き方改革制度が始まったのちも希望の年収を確保するために、実施を検討していることや既に実施している対策を尋ねました。

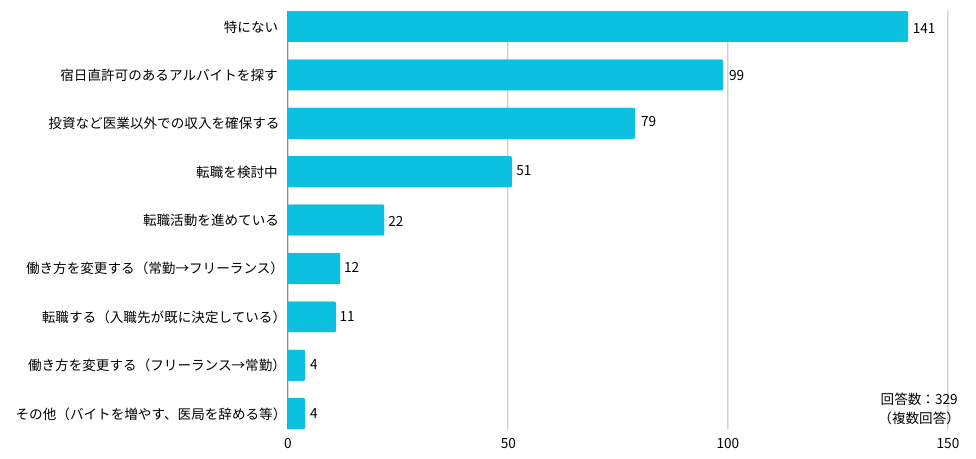

(医師の働き方改革制度の対象となる医師に)

Q:2024年4月以降の年収確保に向けて、検討していることや既に実施していることはありますか?(複数選択可)

最も多くなったのは「特にない」であり、全体のおよそ4割の医師は2024年4月以降の年収に関する対策は特に行っていない状況のようです。

一方で具体的な対策を行っている回答した医師を見てみると、「宿日直許可のあるアルバイトを探す」という方法が最も多く挙げられています。

宿日直許可を得たアルバイトにおける勤務時間は、労働時間としてみなされないため、上述の「医師の休日・時間外労働の上限規制」を気にせず勤務することができます。

また、転職を検討中・転職活動を実際に進めている・既に入職先が決定しているといった「転職」を選択肢に入れた行動をしているという声や、常勤からフリーランスへ「働き方の変更」を考えているという意見も寄せられています。

・大学病院を去る決意がつき、研究もある程度継続できる病院に転職することになったから。(40代/総合診療科/国公立病院)

▼関連記事

勤務医から見た「医師の働き方改革」に向けた勤務先の対応状況は?

次に、医師が働く勤務先における医師の働き方改革制度への取り組み状況や、勤務医へのフォロー状況について尋ねました。

勤務先での取り組みが「進んでいる」と回答した医師は、約半数にとどまる

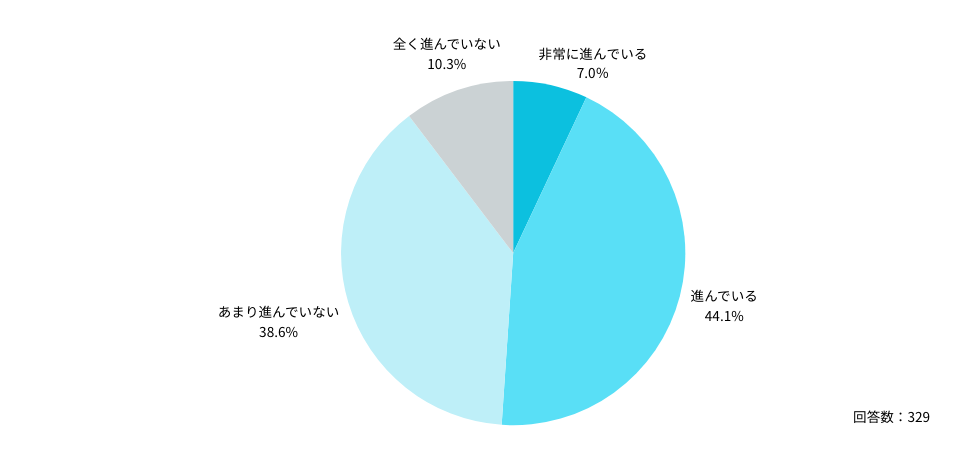

(医師の働き方改革制度の対象となる医師へ)

Q:ご勤務先では「医師の働き方改革」への取り組みが進んでいると感じますか?

最も多くの回答を得たのは、「進んでいる」(44.1%)です。

「非常に進んでいる」(7.0%)と合わせると、51.1%の医師が勤務先の医師の働き方改革制度への取り組み状況をポジティブに評価していることが分かります。

その一方、「あまり進んでいない」(38.6%)「全く進んでいない」(10.3%)とネガティブな評価をしている医師も全体の約半数を占めている状況で、以下のようなコメントも寄せられています。

・医師の働き方改革を進めるならば、コメディカルや病院経営陣、患者の理解が深まる必要があるが、まだまだそのような雰囲気になっていない。(30代/血液内科/国公立病院)

・当院がうまく働き方改革をできるとは思えない。(30代/小児科/民間病院)

勤務先から労働時間に関する情報提供等があった医師は、4割に満たず

医師の働き方改革制度では、労働時間の管理方法や業務内容をはじめとする様々な事柄について、労使間での現状把握や適正な形への見直しが求められます。

そのためには、労使間で労働時間に関する共通認識を持っておくことになります。

では、勤務医の労働時間管理の舵を握る側である医療機関では、働き方改革制度適用後の労働時間のルール等について、情報提供の機会を設けているのでしょうか。

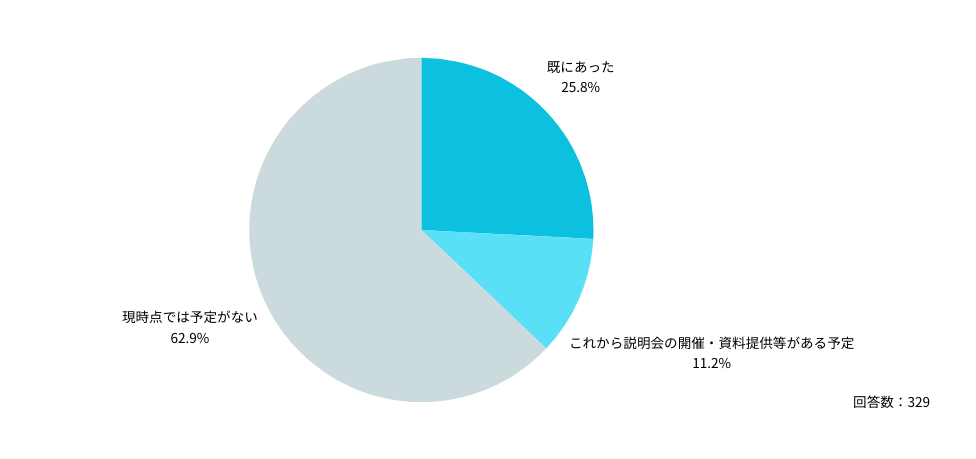

Q:ご勤務先では、2024年4月以降の労働時間等について、説明会や勉強会、資料提供等がありましたか。

2024年4月以降の労働時間等について、説明会や勉強会、資料提供等が「既にあった」と回答した医師は25.8%でした。

「これから説明会の開催・資料提供等がある予定」(11.2%)と合わせると、4割弱の医師が働く医療機関では、働き方改革制度の適用開始以降の労働時間に関する情報提供の機会が設けられていることが分かります。

その一方、6割以上の医師が働く医療機関では「現時点では予定がない」(62.9%)状況のようです。

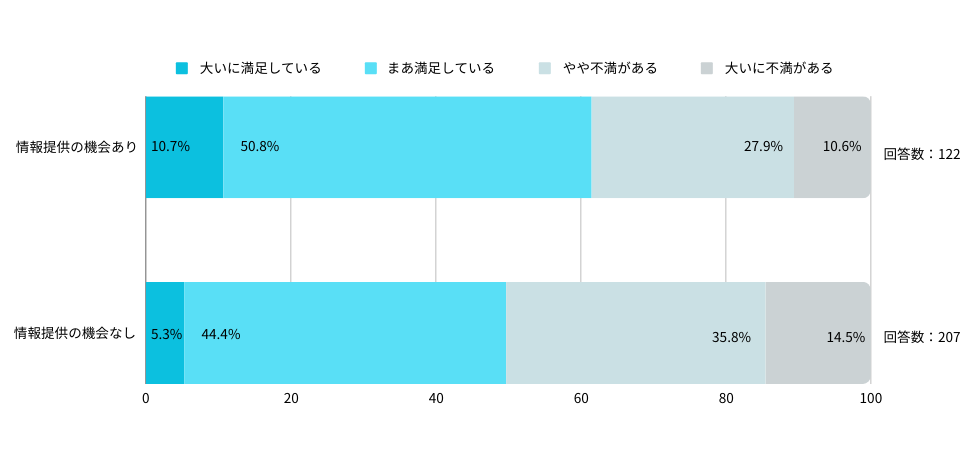

勤務先による適切なフォローの有無が、取り組みへの満足度にも影響

なお勤務先の医師の働き方改革への取り組み状況への満足度を尋ねた質問では、説明会や勉強会・資料提供といった情報提供の機会を設けている医療機関で働く医師の方が、満足度が高い傾向が見られました。

Q:「医師の働き方改革」に関するご勤務先の取り組み姿勢について、満足していますか?

「大いに満足している」「まあ満足している」の合計値を、情報提供の機会がある医療機関で働く医師とそうでない医師とで比較してみると、情報提供の機会がある医療機関で働く医師の方が1.2倍以上高い割合を示しています。

医師の働き方改革制度について医師自身が情報収集を行うだけでなく、医療機関側でも適切な情報提供を行い勤務医のフォローを行う姿勢を示すことも、改革への取り組みを推進させていくために重要なポイントといえそうです。

「医師の働き方改革」に対する、医師の期待と懸念は?

最後に、「医師の働き方改革」に医師が期待することや懸念することを聞きました。

医師が「医師の働き方改革」に期待すること・懸念することは?

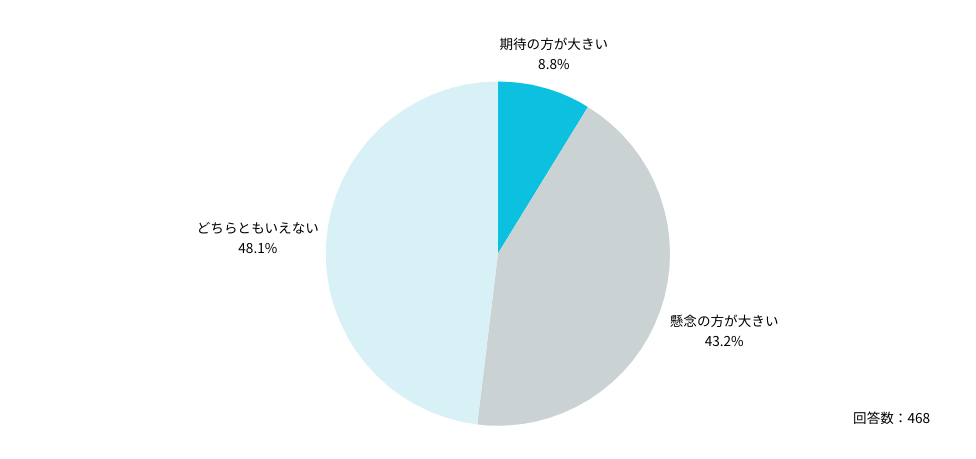

医師の働き方改革に「期待」よりも「懸念」を持つ医師の方が多い

働き方改革制度への期待と懸念でより大きい方を選択してもらう設問では、「どちらともいえない」が最多となりました。

また「期待の方が大きい」が8.8%である一方「懸念の方が大きい」は43.2%を占めており、「期待の方が大きい医師」の約5倍高い割合を示しています。

Q:「医師の働き方改革」制度に対する期待と懸念では、どちらがより大きいですか?

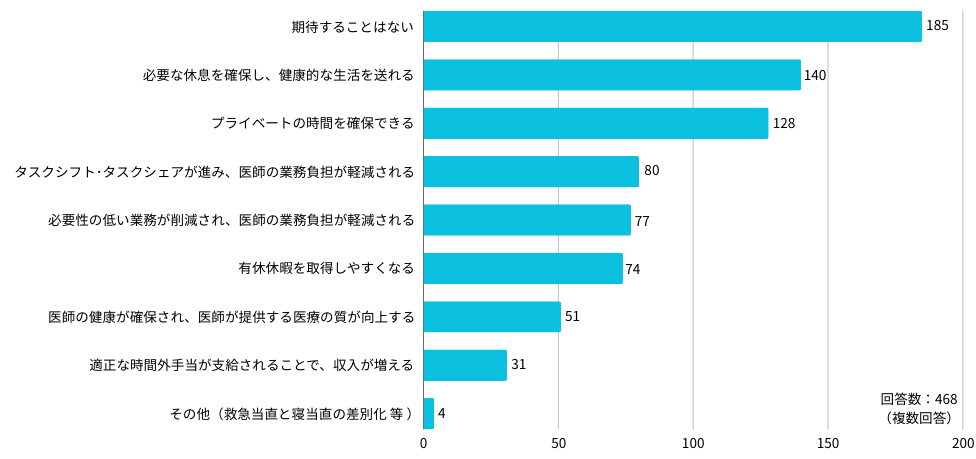

医師の働き方改革に「期待することはない」が最多

次に、医師の働き方改革が始まること伴う期待について具体的な内容を尋ねた結果は、以下の通りです。

Q: 「医師の働き方改革」の適用開始によって、期待していることはありますか?特に当てはまるものを【最大3つまで】教えてください。

医師からは、以下のようなコメントも寄せられました。

◆必要な休息を確保し、健康的な生活が送れる

・オンコールの日常から解放される。(60代/リウマチ科/診療所(勤務医))

・大学病院勤務の先生方のQOLが向上するよう、変わっていって欲しい。(50代/精神科/診療所(勤務医))

◆タスクシフト・タスクシェアが進み、医師の業務負担が軽減される

・残る側はやはり仕事が終わらなくなることが予想されるので、タスクシフトやシェア、外来クラーク、ナース、事務体制を改革しないといけないと思います。(30代/腎臓内科/大学病院)

◆アルバイト求人が増える

・病院当直は無くなることがないので、日中のバイト案件が増えるかな?と期待している。(50代/産業医/フリーランス)

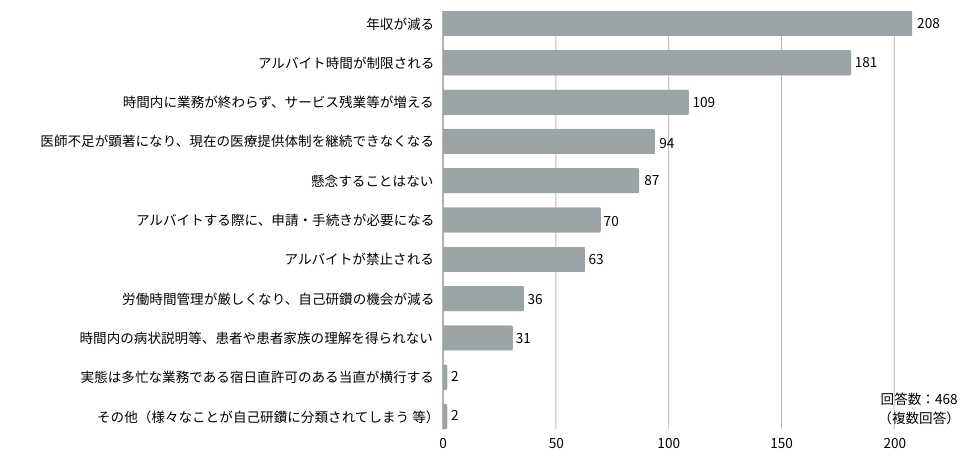

医師が最も懸念するのは「年収が減る」こと

次に、医師の働き方改革が始まること伴う期待について具体的な内容を尋ねた結果は、以下の通りです。

Q:「医師の働き方改革」の適用開始によって、懸念していることはありますか?特に当てはまるものを【最大3つまで】教えてください。

最も多く選択されたのは、「年収が減る」でした。

その他は見た目上の勤務時間を減らしても、実際はサービス残業が増えてしまうだけという声や、現在の医療提供体制を維持できなくなってしまうことを危惧する声なども多く集まりました。

◆時間内に業務が終わらず、サービス産業が増える

・働き方改革とは名前だけで、実態は単なるサ-ビス残業の増加である。(20代/皮膚科/民間病院)

・働き方改革とは名ばかりで、雇う側がうまく人件費を節約できる巧妙な制度としか思えない。

働く側にとって利益は全くないと考える。(50代/皮膚科/診療所(勤務医))

◆医師不足が顕著になり、現在の医療提供体制を維持できなくなる

・なぜ医師の年収を下げることをするのか。

今後は医師を目指す人が少なくなり、良い治療が受けられなくなるだろう。(30代/小児科/民間病院)

・大学病院・急性期病院で働く医師が減ると思う。(40代/総合診療科/国公立病院)

・勤務医が偏りなくいる地域は良いが、ただでさえ医師数が少なく、バイトの非常勤医師に頼っている施設は大変。

研修医制度の弊害、働き方改革の弊害は、地方にばかりしわ寄せがいっている。(50代/眼科/その他施設)

◆労働時間管理が厳しくなり、自己研鑽の機会が減る

・医師に必要な技術を習得する時間が、絶対的に不足する。(60代/小児科/国公立病院)

◆様々なことが自己研鑽に分類されてしまう

・従来行っていた業務が単に自己研鑽に切り替えられ、手当が支給されず、そういった業務が増えていくだけではないかと懸念します。(40代/健診・ドック/その他施設)

◆実態は多忙な業務である宿日直許可のある当直が横行する

・名前とコストは宿直であるものの、中身は一睡もできない当直が横行すると確信している。(60代/一般内科/民間病院)

◆その他

・救急体制や看護必要度などをクリアできるか不安だ。(60代/循環器内科/民間病院)

・担当医制(複数主治医制)はその時間「だけ」なんとかすればいいという考えに繋がり、長期的な管理を失うことから患者サイドから診た医療の質の低下を招くと思われる。

その一方で、厚生省からのそのようなマイナス点のアナウンスはされておらず、患者サイドは基本的に医療の劣化を承知されないであろう。その歪みがどのような形で現場に現れるか、不安がある。(30代/泌尿器科/フリーランス)

医師の約7割は「医師の働き方改革」への取り組み姿勢を重視して勤務先を検討

最後に、これから医師としてのキャリアを築いていく勤務先を検討する上で、その医療機関の医師の働き方改革制度への取り組み姿勢をどの程度重視するか尋ねました。

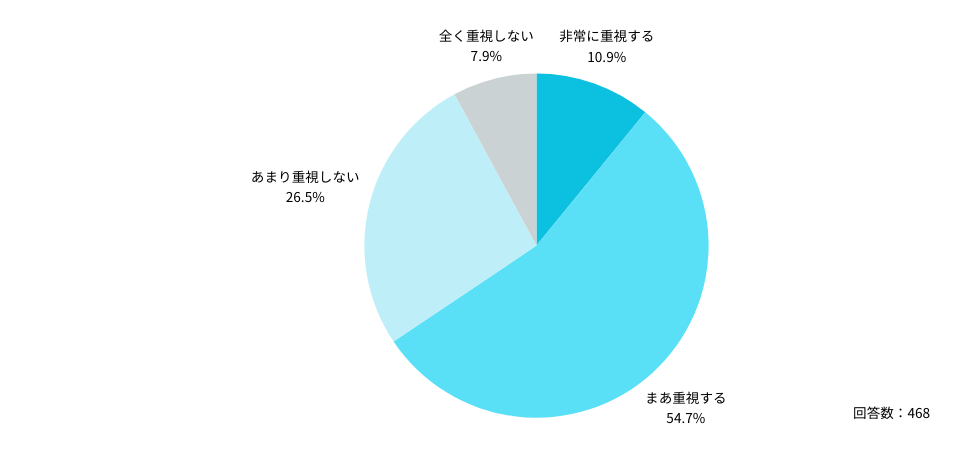

Q: 今後働く場所を考える上で、医療機関の「医師の働き方改革」への取り組み姿勢を重視しますか?

「まあ重視する」(54.7%)が最も多く、「非常に重視する」(10.9%)と合わせると66.6%の医師は、医療機関の医師の働き方改革への取り組み状況に鑑みて働く場所を考えると回答しています。

◆まあ重視する

・自分が働くにあたり、過重労働は嫌なので。(50代/眼科/その他施設)

・医師がする必要のない(他業種に任せることができる)仕事を、医師から離す試みを真剣に行っているかが全てだと思う。(30代/泌尿器科/フリーランス)

◆非常に重視する

・残業代をきちんと払う、タスクシフトが進んでいる等のいわゆるホワイト病院には人が集まり、ブラック病院からは人が減ることを期待したい。(30代/血液内科/国公立病院)

医師の働き方改革の施行開始まで、残すところあとわずかです。

2024年4月以降のご自身の働き方について疑問や不安がある先生は、私たち「Dr.転職なび」までお気軽にお問い合わせください。

医師の働き方改革への取り組み状況をはじめとする医療機関の情報に精通し、医師の転職サポート経験も豊富なコンサルタントが、先生の理想のキャリアを実現するために伴走いたします。

◆調査概要:医師の働き方改革に関するアンケート

調査日:2024年1月16日~23日

有効回答:468

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:Webアンケート