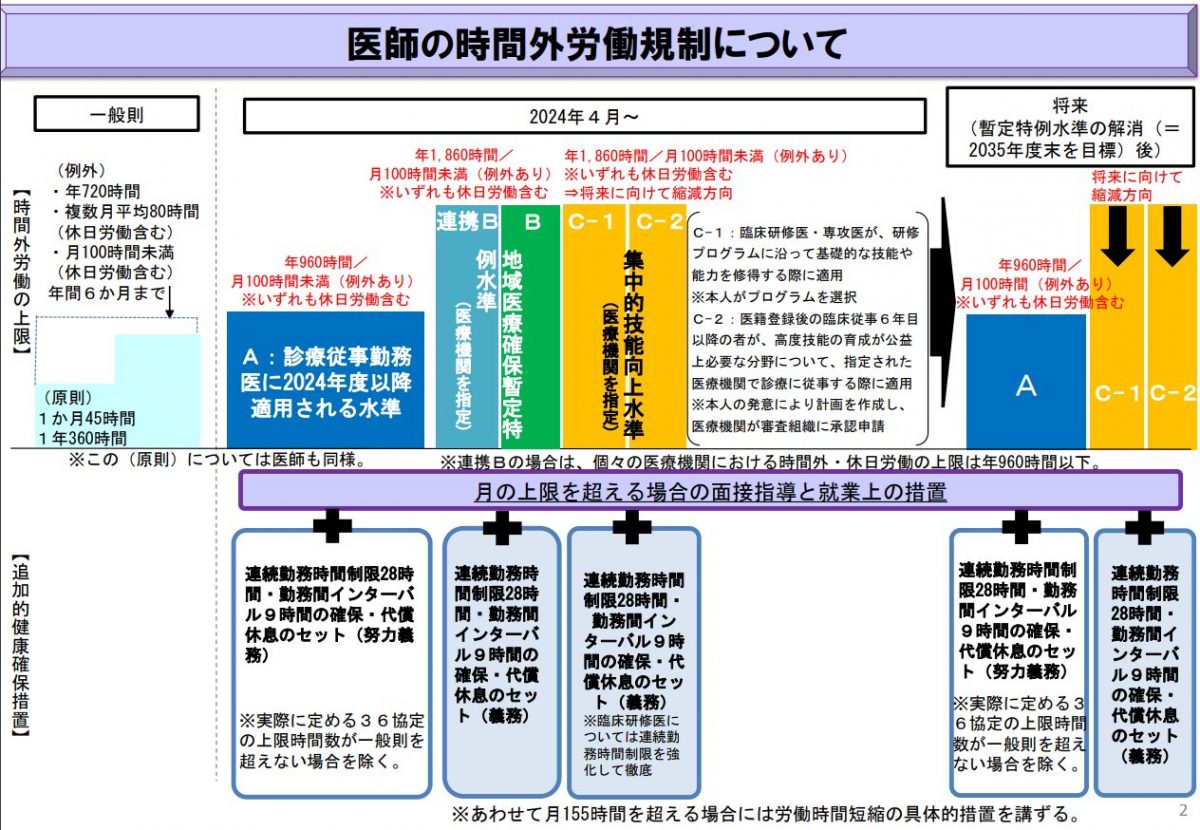

医師の時間外労働時間の上限規制とは、医師の長時間労働を是正することを目的として2024年4月から適用された労働時間に関するルールです。

この規制によって原則すべての勤務医の時間外・休日労働は、年間960時間以下/月100時間未満に収めることが求められています。

しかし地域医療体制の維持や医師の技能を修練する機会の確保という観点から、やむを得ず年960時間以上の時間外労働に医師を従事させる必要がある医療機関については、都道府県に「特定労務管理対象機関」(B水準・C水準)の指定を受けることになっています。

本記事では、医師の時間外労働時間の上限規制の概要や各医療機関の特定労務管理対象機関の指定状況の確認方法等をご紹介します。

▼【2024年1月】医師への調査結果はこちら

目次

2024年4月、すべての勤務医に対する労働時間の上限規制がスタート

「医師の時間外労働の上限規制」とは?

医師の時間外労働時間の上限規制とは、医師の長時間労働を是正することを目的として2024年4月から適用された労働時間に関するルールです。

この規制では、原則すべての勤務医の時間外労働を「年間960時間以下/月100時間未満」に収めることを目指すことが定められています。

しかし、すべての勤務医に上限規制を適用した場合、地域医療や夜間医療体制の維持が困難になってしまう地域が出てしまったり、集中的な技能の修練が難しい医師が出てしまったりする可能性があります。

そのため、医療機関が担う機能や医師の特性などの条件を満たすことで「年1,860時間以下/月100時間未満」の時間外労働が認められる「B水準」「連携B水準」「C水準」という特例水準が設けられました。

A水準とすることが難しい医療機関では、この特例水準の指定を都道府県から受けなければなりません。

医療機関が水準の指定を受けるまでの流れは?

勤務医の時間外労働時間を「年間960時間以下/時間月100時間未満」に収めることが可能な医療機関は、申請などの手続きを行う必要はなく、自動的に「A水準」となります。

一方、勤務医の時間外労働時間を「年間960時間以下/月100時間未満」に収めることが困難な医療機関においては、特例水準の指定を受けるための対応や手続きが必要になります。

▶医師の時間外労働に関する詳しい解説はこちら

医療機関が特例水準の指定を受けるための大きな流れは、以下の通りです。

1:勤務医の労働実態を把握(外勤先での労働時間も含む)する

2:医師の時短計画や業務内容見直しなどを盛り込んだ「医師労働時間短縮計画」を作成

3:「医師労働時間短縮計画」を医療機関勤務環境評価センターへ提出、評価を受ける

4:上記の評価結果を踏まえた上で、都道府県から結果が通知される

「医師の働き方改革」をしっかりと機能させるため、医療機関にはまず勤務医の労働実態を正確に把握することが今求められているのです。

各医療機関における「勤務医の労働時間」の把握状況は?

2024年4月に適用開始となった「医師の時間外労働時間の上限規制」では、常勤先だけでなく副業先での勤務についても医師の労働時間として算入されます。

そのため医療機関は 勤務医の自院および外勤先における労働実態を把握したうえで、勤務医の時間外労働が「年間960時間/月100時間未満」の上限を超えないよう配慮する必要があります。

それでは、実際にどのくらいの医療機関が勤務医の労働実態を把握しているのでしょうか。

当社が2023年8月時点で全国の医療機関へ実施した調査結果を、以下よりご紹介します。

すべての勤務医の労働実態を把握している医療機関は、わずか22.7%

今回の調査では、医師の勤務実態把握に苦戦する医療機関がまだ多いことがうかがわれる結果となりました。

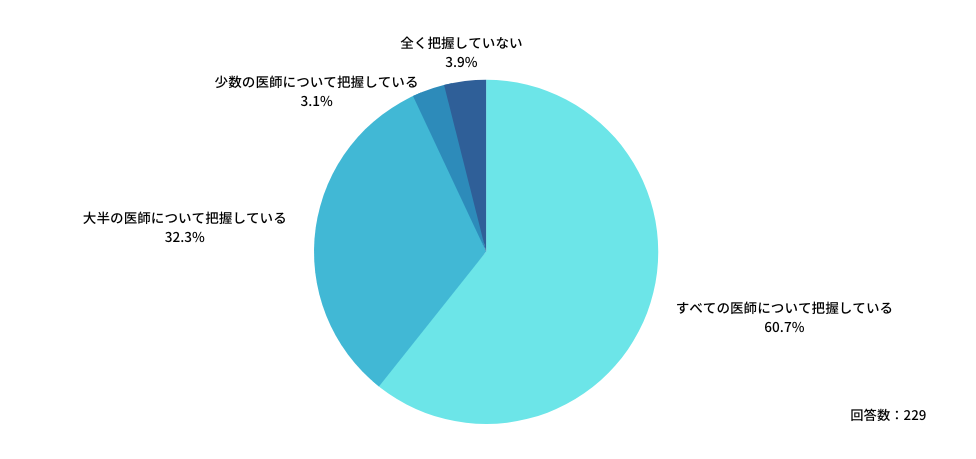

Q:勤務医の【自院】における労働時間を、どのくらい把握していますか?

上記のグラフが示すように、すべての勤務医の【自院】における労働時間を把握している医療機関は、全体の60.7%となっています。

▼勤務医の労働時間管理に関する 医療機関からのコメント

・先生方には、正確なタイムレコーダー打刻をお願いしたい。(100床以上200床未満/ケアミックス病院)

・時間外労働の適切な申告を行ってほしい。詳細に申告くださる医師もいるが、全く申告してくださらない方もいるため実態の把握ができず、適切な対策も立てられない。(200床以上300床未満/精神病院)

・医師により意識の差があり、不公平感が生まれてしまっているように感じる。(100床以上200床未満/ケアミックス病院)

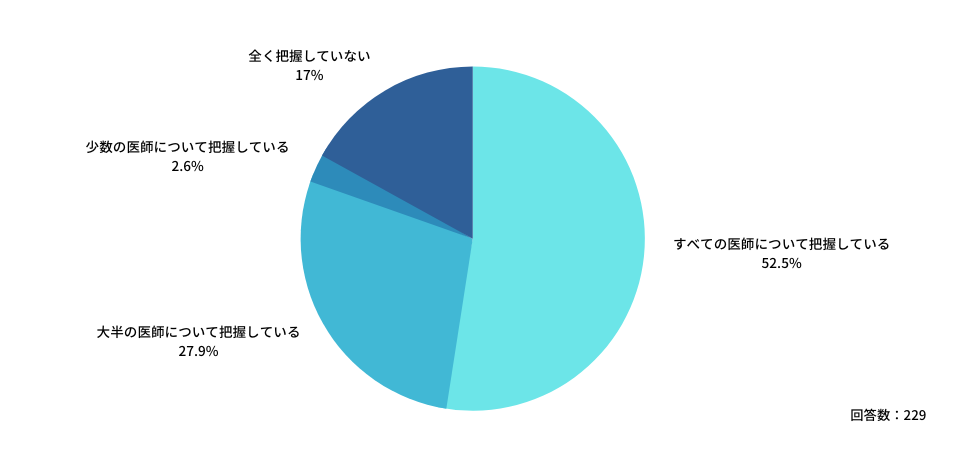

さらに、すべての勤務医の【外勤先】での労働時間を把握している医療機関は、全体の25.8%まで落ち込んでいます。

Q:勤務医の【外勤先】における労働時間を、どのくらい把握していますか?

全体的にみてみると、すべての勤務医の【自院】および【外勤先】での労働時間を把握している医療機関はわずか22.7%にとどまるという結果になっています。

「副業の実態把握」と、「労働と自己研鑽の区別」が大きなハードルに

それでは、なぜ医療機関が勤務医の労働時間を把握することは難しいのでしょうか?

勤務医の勤怠管理を行う上で問題や課題と感じていることを尋ねた質問では、「副業について、実態を正しく把握できない」(回答数:78)が最も多く、次いで「労働時間と自己研鑽の区別がつきにくい」(回答数:72)となっています。

実態が把握しづらいとされる勤務医の副業事情は、「口頭による確認」がメイン

なお、副業先における労働時間の管理方法では、「定期的、または随時 口頭で確認する(回答数:83)」というアナログともいえる方法が最多となっています。

一方で「アルバイトは事前申請制にしている」(回答数:45)、口頭ではなく医師や副業先からの書面で勤務実態を把握しているという医療機関もあるようです。

・「昨年副業先調査を行い、勤務状況を把握した。」(200床以上300床未満/ケアミックス病院)

・「派遣先から毎年依頼状をもらい、毎月派遣医師から実績を提出してもらっている。なお、個人的なアルバイトは一切認めていない。」(300床以上400床未満/急性期病院)

しかし、「医師のアルバイト状況は確認していない」(回答数:65)医療機関も全体の28.4%を占めており、現状では勤務医の副業に関する対応は医療機関によって大きく分かれているようです。

「自己研鑽」の定義については、医師と医療機関双方の合意形成が望まれる

今回の調査では、勤務医の「労働」と「自己研鑽」の線引きに悩む医療機関も多いことが分かっています。

なお、厚生労働省「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」では、研鑽の労働時間該当性について以下のような記載があります。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指 示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

このため、 ①労働から離れることが保障されている状態で行われている ②就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる実施の強制がないなど、自由な意思に基づき実施され ている など、使用者から明示又は黙示の指示がないと認められる研鑽については、 当該研鑽を行う時間は、労働時間に該当しない。

上記のように考える場合、「自己研鑽」は労働時間に該当しない=賃金は発生しないものとなります。

しかし実際には以下のコメントのように、医師と医療機関の間での共通認識がなく判断が難しいことから、賃金が支払われているケースもあるようです。

▼医療機関からのコメント

・院内における時間外の活動についてはすべて手当を支給していました。

現在は働き方改革の動きを見据えて、自己研鑽と労働との線引き検討のために実態調査を行っているところです。(400床以上/急性期病院)

上記の医療機関と同様、現状では「労働」と「自己研鑽」の線引きが曖昧となっている場合でも、「医師の働き方改革」への取り組みの一環として、実態の調査や協議を進めていく医療機関がますます増えていくでしょう。

▼関連記事

各医療機関の「特定労務管理対象機関」指定状況を調べる方法は?

続いて、2023年3月時点で各医療機関における特定労務管理対象機関指定の予定に関する調査結果と、各都道府県ごとの特定労務管理対象機関の指定状況を確認する方法をご紹介します。

多くの医療機関は「A水準」となる見込み

ただし、上記の「年間960時間・月100時間未満」という上限を超える勤務医がいる医療機関も含めて、多くの医療機関は「A水準」となる予定と回答しています。

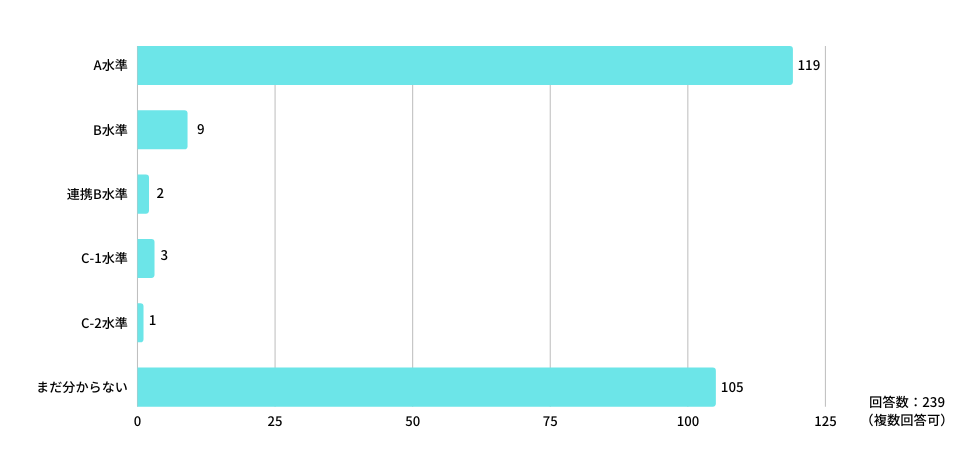

Q:2024年4月以降、貴院はどの水準の指定となる予定ですか?または、どの水準の指定を受けることを目指していますか?(複数選択可)

上記のグラフで突出して多くなっているのは、「A水準」(回答数:119)です。

また、「まだ分からない」(回答数:105)も全体の半数ほどを占めており自院の方向性を決めかねている医療機関もまだ多いことが示唆されています。

一方、「B水準」(回答数:9)や「連携B水準」(回答数:2)、「C-2水準」(回答数:1)の特例とされる水準指定を予定している医療機関はごく少数となっています。

最新状況は、各都道府県のホームページなどでも確認できる

2024年4月以降は、各自治体のホームページなどで特定労務管理対象機関の指定状況の公開がはじまっています。

各都道府県の特定労務管理対象機関を知りたい場合には、以下のように都道府県のホームページなどで指定状況を確認することができます。

また、私たち「Dr.転職なび」も、取引先医療機関の特定労務管理対象機関の指定状況を積極的に調査しています。

気になる施設の最新状況を確認したい場合には、お気軽にお問い合わせください。

\各医療機関の施設水準も積極的に調査/

施設水準は、医師が勤務先や働き方を検討する上で「重要な指標」になる

ここまで、2024年4月から適用開始となった「医師の時間外労働時間の上限規制」に向けた医療機関の動向をみてきました。

最後に、各医療機関の水準指定が医師の働き方に及ぼす影響について確認していきましょう。

施設水準は、医療機関における医師採用や体制維持に影響する?

2024年4月以降、自院がA~Cのうちどの施設水準となるかにより、医師の採用や定着に影響があると思うか尋ねました。

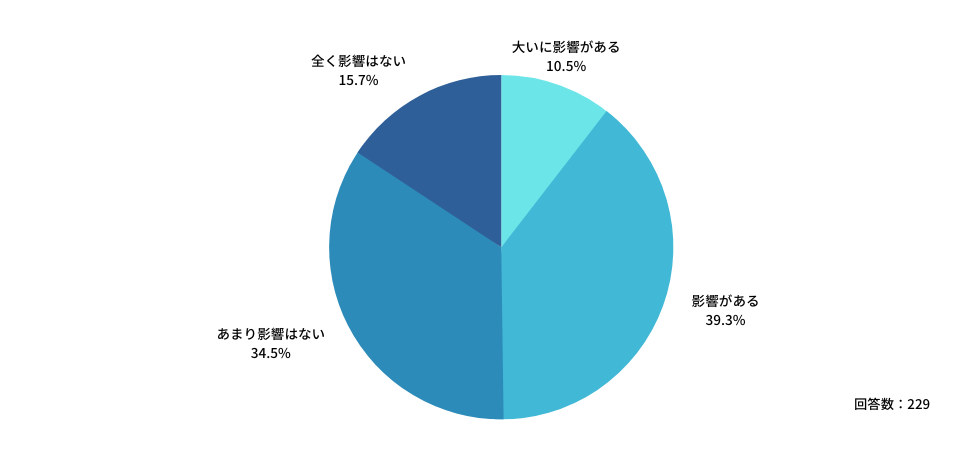

Q: 2024年4月以降に指定される特例水準は、医師の確保・定着において影響があると思いますか?

最も多くなったのは「影響がある」(39.3%)で、次いで「あまり影響はない」(34.5%)、「全く影響はない」(15.7%)となっています。

全体的にみてみると、「影響がある」とした医療機関が49.8%(「大いに影響がある」と「影響がある」の回答数を合計)、「影響はない」とした医療機関は50.2%。

わずかではありますが、「影響はない」の割合が高くなりました。

「非常勤採用を不安視」する医療機関が多い

「大いに影響がある」または「影響がある」と回答した医療機関からは、以下のようなコメントも寄せられています。

◆非常勤医師の確保に不安がある

・非常勤医師からの応募が少なくなる。(影響がある/100床以上200床未満/精神病院)

・2035年の経過措置廃止に向けて、大学からの派遣縮小が心配される。(大いに影響がある/300床以上400床未満/急性期病院)

◆医師採用が困難になる

・責務に対する意識が高い医師が多いが、今後医師の採用が難しくなってしまう可能性がある。高度医療の提供にも影響が無ければいいが、と思う。(影響がある/100床以上200床未満/精神病院)

▼関連記事:2024年以降も、アルバイトをしたい医師必見!

「医師の転職」動向にも影響がある

また、医師の転職活動や働き方に関する意識の変化について言及する医療機関も複数ありました。

◆「大学病院から転職をする医師」が増える

・時間外上限が設定されるため副業が制限される。そのため、大学病院等から市中病院の常勤給与が高い病院への就職希望が増えると思われる。(影響がある/100床以上200床未満/回復期リハビリテーション病院)

◆「QOLを重視する医師」が増える

・ライフワークバランスを重視する医師が増加する。(影響がある/100床以上200床未満/ケアミックス病院)

施設水準は、志向やキャリアプランに合った医療機関を見つけるための指標に

各医療機関の施設水準は、医師が働き方や勤務先を検討するための重要な検討材料となるのではという意見も寄せられています。

◆医師が「働き方や勤務先を検討する際の指標」になる

・医師にとっては、法人の姿勢や将来性を知るための指標となると思う。(影響がある/100床未満/慢性期病院)

・医師の働き方改革に向けてきちんと整備を進めた病院が、研修医からも選ばれる病院になっていくのではないかと思われる。(影響がある/200床以上300床未満/精神病院)

いかがでしたか?

以上、医師の時間外労働時間の上限規制に関する医療機関の動向をご紹介しました。

私たち「Dr.転職なび」では、特定労務管理対象機関の指定状況をはじめとする「医師の働き方改革」への取り組み状況に関する調査を積極的に進めています。 一般には公開されていない医療機関の内部事情を含めた情報収集をご希望の先生は、ぜひお気軽にコンサルタントまでご用命ください。

◆調査概要「医師の働き方改革」に向けた取り組み状況に関するアンケート

調査日:2023年2月22日~3月10日

対象:全国の病院・診療所・老健など

調査方法:webアンケート

有効回答数:229