宿日直許可とは、労働基準監督署が医療機関に出す、宿日直に関する許可のことです。

この宿日直許可を取得した範囲については労働基準法上の労働時間規制が適用除外となり、労働時間としてカウントされないという特徴があります。

本記事では、医療機関および医師へ実施したアンケート結果をご紹介しながら、宿日直許可の概要や許可基準、医師が宿日直許可のあるアルバイトをするメリットについてわかりやすく解説します。

「宿日直」の概要と、注目を集めている理由

宿日直とは?

所定労働時間外に医療機関内に待機して行う当番制の業務のことを、当直といいます。

この当直には、日中に行われる「日直」と夜間に行われる「宿直」があり、これらをあわせたものが「宿日直」と呼ばれています。

宿日直許可が注目を集めている背景は?

これまでに日本の医療業界では、医師が休みなく働いたり、長時間勤務が常態化していたり等、医師の自己犠牲的な働き方によって成り立っていたといっても過言ではありません。

このような過酷な医師の労働環境を改善し、医師の健康確保を目指すため、2024年4月からは医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。

医療機関側としては、ICTツールの導入やタスクシフティング、新たな人員確保などの対策を講じる必要がありますが、一朝一夕で医師の労働時間を上限内に収めることは容易ではありません。

そのような状況下で注目されているのが、「宿日直許可」です。

宿日直許可を取得すると、その許可の範囲では、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。

そのため労働時間としてカウントされず、また勤務間インターバルの休息時間として取り扱えるようになります。

医師の働き方改革以降も現在の医師体制および医療提供体制を確保するために、このような宿日直許可の特徴をうまく活用したい、と考える医療機関は少なくありません。

▼関連記事

また、2024年4月以降も上限を超えずにアルバイトをしたいと考える医師からは、宿日直許可のある案件への応募・お問い合わせが急増しています。

医療法・労働基準法における、宿日直勤務に関する規定

医師の宿日直では、労働基準法と医療法という2つの法律が定めている規定を満たす必要があります。

医師の宿日直について正しく理解するために、まずはそれぞれの内容を確認しておきましょう。

医療法による、宿日直の規定

医療法(昭和23年法律第205号)第16条では、医師の宿直について「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定められています。

参照:e-GOV法令検索「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)」

なお、医師および看護師の宿直は、医療法で義務付けられるものであることから、特定の軽易な業務(定時巡回、定時検温脈等)については、宿直勤務中に行っても差し支えないとされています。

参照:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」

労働基準法による、宿日直の規定

労働基準法では、本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されない旨が定められています。

ここでいう断続的な労働とは、常態として「ほとんど労働をする必要のない勤務」のことを指しています。

つまり、宿日直を行う場合、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務であると認められる場合には、行政官庁(労働基準監督署)の許可を受けることにより、労働時間に関する規制の対象外となります。

上述のように労働基準監督署から受ける許可のことを、一般的に「宿日直許可」といいます。

参照:東京労働局労働基準部監督課「医療機関における宿日直の許可基準について」

厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」

医師の宿日直許可を得るための「2つの許可基準」

宿日直勤務は、労働時間規制を適用しなくとも、必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で、断続的な業務を対象にしています。

つまり、労働者の健康を害しない範囲の勤務に関する特例的な扱いを認めるという考え方です。

それでは、医師が行う宿日直について労働基準監督署から宿日直許可を得るためには、どのような基準を満たす必要があるのでしょうか。

医師の宿日直許可を得るための基準①「断続的な宿日直の許可基準」

まずは、医師に限らないすべての職種の方に適用される、断続的な宿日直の許可基準である以下を満たす必要があります。

断続的な宿日直の許可基準は以下のとおり。

厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」

1.勤務の態様

① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。

② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。

2.宿日直手当

宿直勤務1回についての宿直手当又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上であること。

3.宿日直の回数

許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。

ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。

4.その他

宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

医師の宿日直許可を得るための基準②医師・看護師の場合の「断続的な宿日直の許可基準」

なお、医師および看護師の宿日直については、その業務の特殊性から 判断基準が個別に定められています(令和元年7月1日 厚生労働省発出「医師、看護師等の宿日直許可基準について」)。

前述の「断続的な宿日直の許可基準」および、以下のその条件をすべて満たし、労働基準監督署が承認した場合に、宿日直許可を得ることができます。

医師・看護師の場合の断続的な宿日直の許可基準①「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである」

原則的に、通常の業務と密着した時間帯に宿日直を行うことは許可されていません。

通常の勤務時間が終了した後も、それまでと同様の業務を行っているような場合には「拘束から完全に開放された」とはいえないため、その間の業務は宿日直の許可の対象とはなりません。

つまり、始業・終業時刻に密着した時間帯で業務(電話を受ける・盗難や火災防止を行う等含む)を行うことは認められないということです。

医師・看護師の場合の断続的な宿日直の許可基準②「一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限る」

宿日直中に認められる業務はいわゆる「寝当直」としてイメージされるものであり、基本的には救急車やウォークイン患者の対応を行う場合は宿日直にはあたらないと考えられます。

しかし70年ぶりに改められた宿日直許可基準である「医師、看護師等の宿日直許可基準について」で宿日直中のものとして認められる業務範囲が緩和され、ある程度の診療であれば宿日直中に行う業務の範囲として認められるようになりました。

具体的には、以下のような例が挙げられています。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」

・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(たとえば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(たとえば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

医師・看護師の場合の断続的な宿日直の許可基準③「宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること」

断続的な宿日直の考え方の大きな前提となるのが、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であることです。

医師や看護師の宿日直においても、夜間には十分な睡眠を確保できる環境(いわゆる寝当直といわれる業務のイメージ)であることが基準とされています。

医師・看護師の場合の断続的な宿日直の許可基準④上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること

前述の、医師や看護師に限らないすべての職種の方を対象とした「断続的な宿日直の許可基準」を満たしていることも必要です。

以下の資料でも、厚生労働省が申請時のポイントやよくある質問がまとめられていますので、是非参考になさってください。

参照:厚生労働省「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」

厚生労働省「医療機関の宿日直許可申請に関するFAQ・労働基準法の宿日直許可のポイント」

医師の年収見通しと、宿日直許可のあるバイトをするメリット

最後に、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用後の年収への影響や、年収減少を懸念する医師が実施・検討している対策をご紹介します。

「働き方改革」以降の年収減に備えて、宿日直許可のあるバイトをする医師が多い

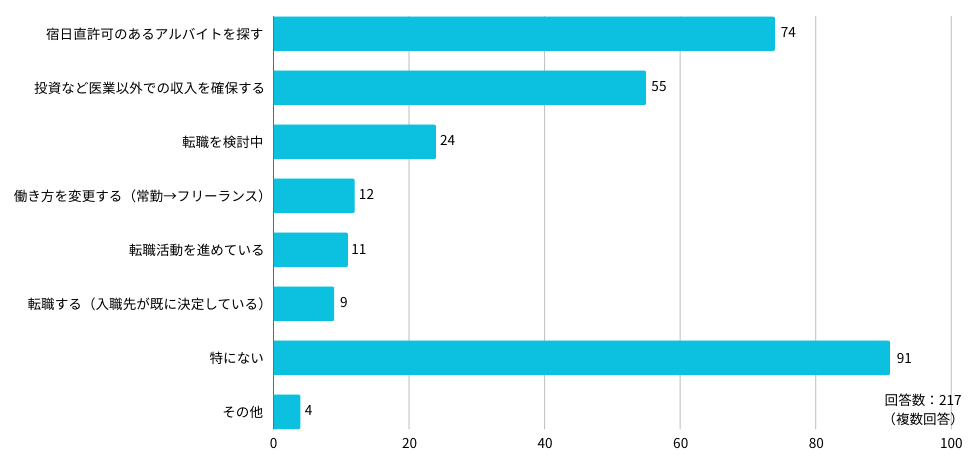

2024年1月下旬にDr.転職なびがが医師へ実施したアンケートでは、「医師の働き方改革」制度の対象となる医師のうち、34.6%が「年収が減る見込み」と回答しています。

また、年収減少を懸念する要因の約8割は「アルバイト先からの収入減」でした。

なお、年収減を懸念している医師の約6割は「2024年4月以降の年収確保のために対策を実施している・検討している」と答えており、具体的には「宿日直許可のあるアルバイトを探す」が突出して多くなっています。

▼詳しい調査結果はこちら

宿日直許可のあるアルバイトを効率的に探すなら、Dr.アルなびがオススメ!

「医師の働き方改革」で多くの医師が懸念している年収減に備え、求人競争率がより激化すると推測される医師アルバイト市場に迎え撃つためには、精度の高いアルバイト情報を効率的に入手できる環境を整えておくことが有効です。

「Dr.転職なび」の姉妹サイト・「Dr.アルなび」では、求人の検索時に「宿日直許可」の有無で絞り込むことができます。

また「Dr.アルなび」では、先生専任のコンサルタントが丁寧にアルバイト探しをサポート。

宿日直許可をはじめ、「医師の働き方改革」にまつわるルール等をしっかりと踏まえたうえで、先生のご希望に合う募集をご案内いたしますので、まずはお気軽にご希望条件をお知らせください。

▼関連記事

◆調査概要

「宿日直許可、医師の労働時間管理に関するアンケート」

調査日:2022年11月1日~11月18日

有効回答:286

対象:全国の病院・診療所・老健など

回答属性:急性期病院61院、ケアミックス病院77院、療養病院37院、回復期リハビリテーション病院21院、精神病院31院、有床診療所13院、有床診療所33院、老健3院、その他10院

調査方法:Webアンケート

「医師の働き方改革に関するアンケート」

調査日:2024年1月16日~23日

有効回答:468

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:Webアンケート