医局とは、一般的に大学医学部や歯学部の附属病院における医師の集団のことを指します。

医師が医局に所属するメリットは、大学病院や関連病院を含めて安定した就業先を確保できることや、専門医取得に向けた環境が整っていること等があります。

一方のデメリットは、医局人事による頻回な転勤に対応する必要があることや、年収が一般病院と比べて低いことです。

本記事では、医局という組織や医局人事の概要、医師が医局に所属するメリット・デメリット等をわかりやすくご紹介します。

医局とは、どのような組織?

医局とは、大学医学部・歯学部内における人事組織のこと

一般的に、大学医学部や歯学部の附属病院における医師の集団のことを医局といいます。

内科や外科などの診療科に分かれて、「教授」を頂点としたピラミッド型の組織となっていることが特徴です。

医局に所属する医師は、大学病院や関連病院における外来や入院患者の診療・手術等に従事します。

また医学生や研修医など次の世代に向けた教育やサポート、新たな治療等に繋げる研究業務に携わることもあります。

医局は、さまざまな医局員から構成されている

医局は、大学医学部の教員(教授・准教授・講師・助教)、医員、大学院生、研修医、そして関連病院の医師で構成されています。

| 教授 | 主任教授 教授 特任教授 客員教授 診療教授 研究教授 教育教授 病院(院内)教授 |

| 准教授(助教授) | 准教授 特任准教授 客員准教授 病院(院内)准教授 |

| 講師 | 講師 特任講師 (兼任講師) 病院(院内)講師 |

| 助教 | 助教 特任助教 病院(院内)助教 |

| 医員 | 医員 |

| 大学院生(博士課程生) | 大学院生(博士課程生) |

| 研修医 | 後期研修医(専攻医) 初期研修医 |

▼関連記事

医局人事とは?

医局人事とは、医局員が関連病院等へ派遣されること

学外にある医療機関からの要請を受けてその病院を紹介し、就労に関与することは医局の重要な機能の一つです。

このように、医局が持つ強い影響力を背景に医局員を学外の病院に就労させることを、一般的に「医局人事」と呼んでいます。

上記のような経緯で医師の派遣を受けた医療機関は「関連病院」と呼ばれ、医師供給を大学医局に大きく依存してきたという側面がありました。

近年では、大学医局の影響力が著しく低下

しかし、2004年の「新医師臨床研修制度」や2017年の「新専門医制度」の導入等の政策によって、医局が有していた影響力は大きく低下しているといわれます。

近年では若手医師の臨床志向が高まっているなかで民間病院での研修が人気となり、医局に入局する医師の数が減っている傾向もあるようです。

また臨床研修を終えた後、どこの医局にも所属せずに働くという選択をする医師も増えています。

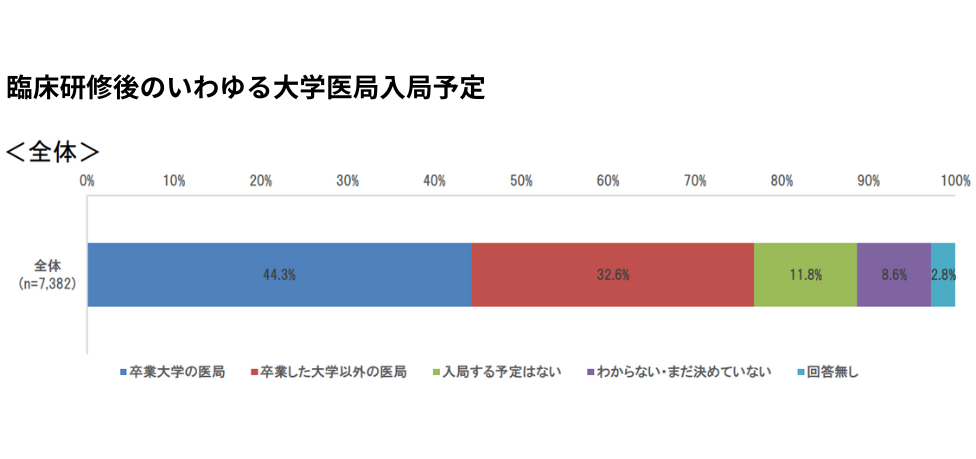

厚生労働省の「令和2年臨床研修修了者アンケート調査」によると、全体の11.8%の方は臨床研修後にいずれの大学の医局にも所属する予定はないと回答しています。

引用:厚生労働省「令和2年臨床研修修了者アンケート調査」

このような状況から医局による絶対的な人事権が崩れ、地方の関連病院や過疎地等「不本意な医局人事でも、従わざるを得ない」といったことは過去のものとなりつつあるようです。

▼関連記事

医師が医局に所属するメリット・デメリットは?

上述のように以前より影響力が低下しているとはいえ、多くの医師がキャリアを考える上で「医局」の存在は大きなものといえます。

医局に所属し続けることに疑問や不安・不満を持った場合にも、医局のメリット・デメリットをしっかり理解した上で後悔のない選択をしましょう。

医師が医局に所属するメリット

医局に所属するメリット①就業に関するリスクが軽減できる

Dr.転職なびが現役の医局員に実施した独自調査(※)のなかで、最も多くの医師がメリットとして挙げたのは、「安定した勤務先を確保できること」です。

産休や育休、留学などで一時的に臨床を離れることがあっても、医局に所属している場合は再トレーニングを含めてスムーズに現場復帰しやすい傾向があるようです。

また医局には多くの関連病院があることから、勤務先には困らない状況であるといえます。

医局に所属するメリット②専門医を取得しやすくなる

次いで多くの医師がメリットとして挙げたのは、「専門医取得に向けた環境が整っていること」です。

大学病院では、専門医取得に必要な症例を確保しやすく、資格取得に向けたプログラムや上級医による指導を受ける機会が設けられているケースもあります。

実際に「Dr.転職なび」でも、専門医を取得したことを機に医局を辞め、転職に踏み切る先生からのご相談は非常に多くあります。

▼関連記事

医師が医局に所属するデメリット

医局に所属するデメリット①医局人事が多い

医局に所属する医師にとって、医局人事は避けられないものです。

医局が医師を異動させる医局人事には、医師の成長を促したり、地域の医療支援体制を確保したりといった目的や意義があります。

しかし一方で人事を受ける側の医師やその家族にとっては、生活環境やライフイベントに大きな影響が出てしまうことが多く、負担となってしまう可能性もあります。

特に若手のうちは、転居を伴う人事を申し渡されるケースが多いようです。

▼関連記事

また派遣先の医療機関によって、年収が変わってしまう可能性も考えられます。

もし年収が下がってしまう場合にはアルバイトで補填できるケースもありますが、勤務先によっては、アルバイトできるコマ数が決まっていることも。

2024年4月以降は、医師の時間外労働時間の上限規制の適用が始まるため、特に注意が必要です。

▼関連記事

医局に所属するデメリット②給与が少ない

一般的に大学病院で働く医師の給与は、民間の病院よりも低い水準といわれています。

全国医学部長病院長会議の調査結果報告によると、大学病院の医師の給与は、一般医療機関や国立病院機構と比べて年収500万円から700万円ほどの差が生じているとの記載があります。

参照:文部科学省「大学病院における医師の働き方に関する調査研究報告書」

業務量や頻回な医局人事に応じながらも、報酬面では負担の大きさに見合う評価が受けられないことも多い状況に耐え切れず、退局を決意する医師も少なくありません。

大学医局からの転職では、「年収が上がる」というケースが大半です。

さらにエージェントを介した転職の場合には、雇用条件の確認や給与交渉もエージェントが代行してくれますので、待遇が大きく改善される可能性がさらに高まります。

医局を辞める医師が知っておきたい!2つの注意点

「このまま医局に所属し続けていても、自分の希望の働き方の実現は難しい」と感じている場合でも、多くの医師にとって退局は大きな決断となるでしょう。

また医療業界は狭い世界といわれますので、もし退局する場合も医局とは良好な関係性を継続できるよう円満に退職したいと考える医師は多いのではないでしょうか。

最後に医局を辞める医師ができる限りトラブルや失敗を回避し、円満に退職するために知っておきたい3つのポイントをご紹介します。

医師が医局を辞める際の注意点①退職意向は早めに伝えよう

一般的に大学医局からの転職では、退職交渉や承諾を得た後の引継ぎにも時間が長くかかる傾向があります。

そのため退職意向の申し出は、できれば退職する半年から1年前までには伝えらえると良いでしょう。

具体的には、新しい医局員が入職してくる4月に合わせて人事異動を行う医局が多いため、そのタイミングに間に合うようなスケジュールを心がけたり、身近に退局した経験がある方がいる場合にはいつ頃退職の意向を伝えたかを尋ねたりしてみるのも一つの方法です。

医師が医局を辞める際の注意点②辞める意思を固めてから臨もう

医師の転職において、医局を辞めて別の医療機関に転職するというケースは非常に多くあります。

しかし、いざ決意をして医局側に退局の意向を伝えたとしても、強力な引き留めにあったり、周囲から心無いことをいわれてしまったりしてしまう場合もあるかもしれません。

このような場合でも実際に退局できるかどうかは、「自分の意思が固まっている」ことが大きなカギとなります。

強い意思をもって退職交渉に臨むことで、引き留めなどによるストレスで気持ちが折れてしまうことなく退局できる可能性が高まります。

▼関連記事

「医局外での働き方」も選択肢に入れたキャリア検討を

昔であれば、医局を辞めた医師には「アウトロー」「ドロップアウト」というイメージがつきまとっていたかもしれませんが、それはもう過去の話です。

昨今は「大学医局に最初から所属しない」キャリアは決して珍しいものではなく、医局ではない場所で、それぞれの希望や理想・生活にマッチした多様な働き方を実現している医師も多くいます。

医局「以外」では、どのようなキャリアの選択肢や可能性があるのか。

具体的に、何から始めれば良いのか分からないという先生は、「Dr.転職なび」にご相談ください。

医局からの転職事例も多くサポートしてきた経験豊富なコンサルタントが、先生のご状況・ご希望に寄り添ったキャリアプランをご提案します。

(※)調査概要「医局に関するアンケート」

調査日:2023年6月6日~6月13日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート 有効回答数:447

▼関連記事:医局人事からの転職成功事例